今回は車体の組み立て・後編と、走行装置の組み立てです。

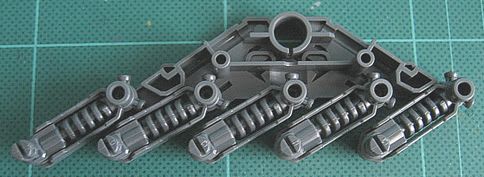

写真の左側の3個のパーツは、車体後部に装備される

アウトリガーのパーツです。

写真の右側は、腰周りの装甲を構成するパーツ群です。

MG版デザインで新たに設定された車体後部のアウトリガーは、折りたたみ式で収納できます。射撃時の安定性を保つために使用する他、荷台としても使えるそうです。そういえばセイラさんが無断出撃した回のラストで、小破したガンダムをガンタンクが背部に載せて運んでいたような記憶が…。

腰周りの装甲は、意外にも二脚歩行型モビルスーツのものと似た構成になっています。

腰をかがめたり反らしたりする動きに応じて、腰の各装甲が可動します。四角いデザインの腰ブロックですが、単なる箱にしないで動きを持たせるあたり、さすがMGキットはひと味違います♪

こうして見てみると、ガンタンクの腰ってガンキャノンの腰と似ていますねぇ。

車体の側面に付く箱状のパーツの組み立てはこんな感じです。この箱状のブロックは、車高調整用レバー(後述)を隠す蓋になります。

ここからは走行装置の組み立てです。まずはサスペンション周辺の組み立てから…。

車体右側のサスペンション周辺部を構成するパーツ群です。車体左側のパーツは、スプリング状のパーツの巻き方向が違う以外は全て右側のパーツと共通です。

台形の本体外側パーツに上部支持輪基部のサスペンションのパーツを取り付けた状態です。このサスペンションのパーツは、ピンク色の丸で囲った部分が実際に板状スプリングとして機能します。サスペンションの効き具合については、

エプロンさんのYouTube動画をご覧ください♪

写真中央部には車高調整用レバーのパーツが写っているのですが、分かりにくいですねぇ(汗)。

転輪(ロード・ホイール)の基部となるサスペンションは、コイルスプリング状のパーツを心棒に通すようにして組み立てます。ABS樹脂製のコイルスプリングは、ちょうど良い弾力で伸縮します。

台形の本体内側パーツにサスペンションを配置したところです。

本体内側パーツに、本体外側のパーツをかぶせます。本体外側のパーツは左右共通ですが、ピンク色の丸で囲ったパーツを取り付ける向きによって、左右どちらに使うかが決定されます。

5本のサスペンションは、この時点ではそれぞれが別々に可動するのですが、下に写っているパーツによって連結され…

5本全てがそろって連動可動するようになります。5本のサスペンションをつなぐパーツは、トーションバー式サスペンションのスイングアームを模したものと思われます。

本体部中央に設けられたレバーを操作することによって、5本のサスペンションの角度が変わり、車高が低くなったり高くなったりします。

車高調整の連動可動は、保持力がやや高め(固め)だと感じました。連動可動をスムーズにこなすためには、車高調整用レバーを動かすと同時に、サスペンション側も補助的に動かしてやると良いようです。

車輪を構成するパーツ群です。

これは起動輪(ドライブ・スプロケット)のパーツです。通常、起動輪は歯車状になっているものなのですが、アニメのガンタンクの起動輪は作画の都合上、丸い外形になっています。

MG版デザインの起動輪も外形は丸いですが、内部は歯車状になっています。

車輪は3種類。上に写っているのが上部支持輪(リターン・ローラー)、右が起動輪、下の5個が転輪(ロード・ホイール)です。大きさや形状がそれぞれ違うので、組み間違える可能性は低いと思います。

サスペンションの車軸に各車輪を取り付けた状態です。

走行装置本体部に、先ほどの箱状ブロックと装甲パーツを取り付けます。

箱状ブロックは開閉式で、下にずらして開くと車高調整用レバーが使用可能となります。

次は履帯(りたい)です。

履帯を構成するLランナーの表側と…

裏側です。Lランナーは2枚入っていて、1枚のランナーには40枚の履板(りばん)パーツがつながっています。

大きい画像は

「エプロンの人 模型制作日記」の過去ログにありますので、見に行ってくださいね。

履板パーツの数が多いので、作業前は「ゲート処理が大変のでは…」と思ったのですが、

「タミヤ 薄刃ニッパー ITEM 74035

」などの切れ味の良いニッパーでゲートを切ると、切り口がほとんど気にならないレベルで仕上がります。後は1000番ぐらいの耐水ペーパーを軽く掛ける程度でいけると思います。

ランナーから切り離した履板を、1枚づつ組み合わせていきます。写真のように、片方の接合ピンを斜め方向から相手のピン受けに差し込み、その後もう片方のピンをはめ込むようにすると、接合ピンに掛かる負担が少ない状態で組み上げることができると思います。こうして、片側あたり38枚の履板パーツを連結させていきます。

連結させた2本の履帯です。かなり太く、大きめの腕時計のベルトぐらいのボリュームがあります。走行装置への組み付けは次回にて…。

次回はMGガンタンク サンプルレポートの最終回! 最終組み立てと完成写真をお送りする予定です。